How to PA

私がPAでやっていることをざっくりまとめてみました。

もちろん人によって音楽に対するアプローチの仕方も無数にあるのですがあくまで一例として私がやっていることを書き留めます。

1.F.O.H.のチューニング

スピーカーの数量や向き、基本的なシステムチューニングのあと、EQでチューニングしていきますが、音源をかけて卓内蔵のGEQでやることが多いです。

LakeなどはEQはバイパスしてシステムのリミッターとして使うことが多いです。GEQの方が短時間でのチューニングができると思ってるからです。

そして基本ロックなのでチューニングに繊細さは求めていないこともあるからですが、ここで納得できるまでチューニングできるかどうかにかかっています。

ロック系だと125Hz-160Hzをズドンと切ってタイトに持って行こうとしますが、最近のラインアレイの無指向性SUB

LOとかだとなかなかタイトにするのがむずい場合があります。

レゲイやダブ系ならそのあたりは少し残すことが多いです。

チューニングによく使う音源は

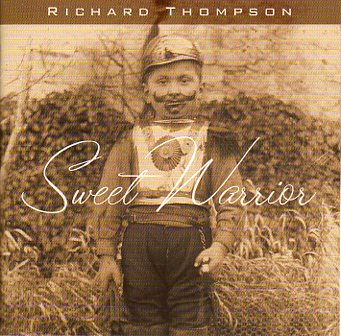

Richar ThompsonのSweet Warriorのボーナストラック

このアルバムDanny ThompsonプロデュースでDanny Thompsonのベースではないのですが、タイトなベース、R.Thompsonのギターの音色、Voの声の順に低音から合わせます。

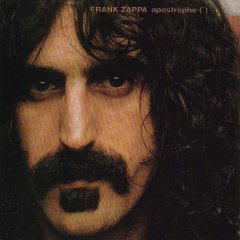

Frank ZappaのApostropheとOver-Nite Sensation

Zappaの音源は聞き慣れた音でいい音で録音されたものが多いのでチューニングしやすい。

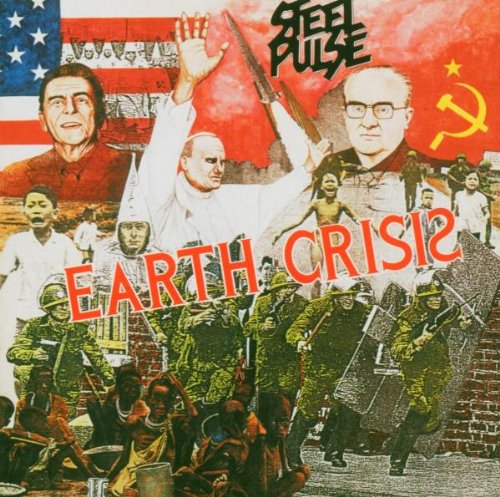

そしてSteel Pulse

低音から高音までの全帯域のバランスがいいのでチューニングによく使います。

アコースティックギター唄ものとかは一応確認でPENTANGLEとか使います。

2.音造り

1.でチューニングが決まったら、マイクの回線だけチェックして、いきなりバンドで演奏してもらうことがほとんどです。単音チェックはラインもの以外ほぼしません。

全体の中で、全てのマイクがONになっている状態で全体を聴かないとあまり意味がないように思えるからです。

単音チェックに使える時間は、演奏してモニター合わせなどに使ったほうがいいように思います。

3.大爆音ロックバンド(パンクも含む)でやっていること

全ての楽器が単に大きいだけならうるさいだけになってしまうので、低音楽器をタイトに決めてからギターやスネアなどを耳が痛くならないように乗せていきます。

(国語力が乏しいのでこういう表現になってしまいますがご容赦ください)

そして例えばギターの帯域はVoの帯域とかぶるため両方とも爆音で聴かそうと思えば、Voの入る瞬間にギターをわからないように下げるとかしないと埋もれてしまいます。

この操作を本当にわからないように密かにリズムに合わせる形でやります。

これを聴けば、これだけ爆音で鳴っているのにVoもギターもベースもドラムもいいバランスで聞こえているということになります。

コンプやゲートなどのダイナミクス系のエフェクターはなるべく使いたくありませんが、最近のスピーカーだと耳が痛いくらい鳴るので仕方なくコンプ、リミッターで押さえることがあります。